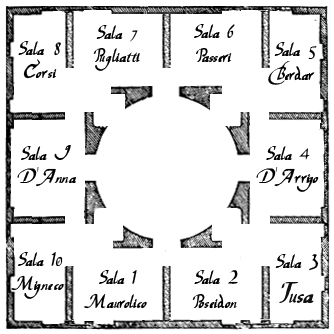

« H O M E / Museo ORION

ARTE E ARCHITETTURA / Sala MIGNECO

Guttuso e la luce metafisica dello Stretto ...

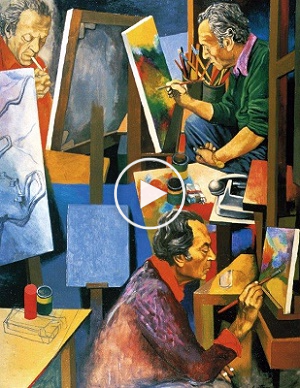

Renato Guttuso (Bagheria, Palermo, 1911 – Roma 1987), lasciata la nativa Sicilia dopo gli esordi futuristi, si trasferì giovanissimo a Roma. Qui entrò in contatto coi pittori della scuola romana e coi futuri organizzatori di “Corrente”, importante movimento pittorico antifascista a cui aderì fra il 1940 e il 1942. La sua pittura fu influenzata da Picasso, dagli espressionisti e dal realismo dell’Ottocento. In tutto l’arco della sua attività l’artista trattò il tema della Sicilia, quello autobiografico e d’occasione storico-politica.

Nell’immediato secondo dopoguerra Guttuso fu l’artefice di quella “Scuola di Scilla” maturata sulla sponda calabrese dello Stretto che determinò una svolta ariosa nella sua pittura. A Scilla il pittore giunse nel 1949 per trascorrervi le vacanze estive. «C’erano Guttuso e Mazzullo con le rispettive mogli, Mimise e Concetta – ricorda il pittore scillese Giuseppe Marino –. E con loro arrivò pure l’assistente del pittore siciliano, Saro Mirabella. Abitavano tutti insieme in una casa a due piani proprio sotto il castello a Marina Grande. La stanza superiore, con la magnifica vista sul mare, divenne l’atelier di Guttuso e lui lì dipingeva. La famosa scena dei raccoglitori di ragazzi, che poi vinse un importante premio di pittura, Guttuso la dipinse a Scilla».

«Renato poté sistemare vicino alla finestra il cavalletto con le tele, la cassetta dei colori, i pennelli e le cartelle – racconta Mazzullo –. Anche se la sera si andava a letto a notte inoltrata, di buon mattino lui si alzava per mettersi al lavoro. Spesso, per non perdere tempo, non faceva nemmeno la barba. I suoi primi studi furono barche, scogli e ragazzi che si tuffavano. Guttuso, prima di iniziare a dipingere, fece molti disegni a china e inchiostri colorati. Era così preso dal paesaggio e dai colori cangianti del mare che difficilmente si concedeva un po’ di riposo. Cominciarono le visite di persone che chiedevano di incontrare Guttuso: la maggior parte erano pescatori, dal viso scavato e segmentato dai raggi del sole. Offrivamo vino e sigarette, e bastò questo, perché i modelli non mancassero».

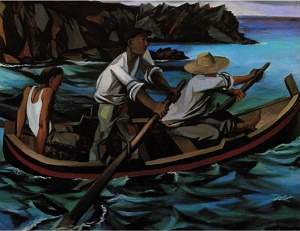

Nacquero così i due famosi cicli dei dipinti di Scilla, tra il ’49 e il ’50, in cui Guttuso, tutto concentrato sulla luce metafisica dello Stretto e affascinato dagli intensi colori mediterranei – esemplare per pastosità cromatica l’Uscita per la pesca (1950) –, in linea con l’“impegno” estetico propugnato dal “Fronte nuovo delle arti”, tornava ad attingere alla natura, all’attività giornaliera degli umili lavoratori, soggetti visti ora in una dimensione epica e non senza suggestioni di una tradizione classica che aveva lasciato in quei luoghi “omerici” segni tangibili. Alla cosiddetta “Scuola di Scilla” appartengono alcune delle sue migliori opere di realismo sociale. Il critico Giuseppe Marchiori, a proposito del dipinto

Pesca del pesce spada (1949), sottolinea che «la fantasia ha sollevato l’episodio della vita quotidiana nella realtà del mito».

Anche l’estate successiva infatti Renato Guttuso tornò a Scilla, di qui appunto il secondo ciclo, facendo questa volta di una casa di Chianalea sul mare il suo luminoso atelier da cui si godeva un panorama incomparabile sulla Costa Viola. Attorno a Guttuso si formò in quell’estate scillese un vero e proprio sodalizio cui aderirono altri artisti come Vincenzo Ciardo, Giovanni Omiccioli, Tono Zancanaro, Giuseppe Marino.

Renato Guttuso e la Scuola di Scilla

Lo Stretto in dipinti antichi e moderni...

Lo Stretto di Messina, oltre a famoso luogo geografico per il suo microcosmo ambientale e come passaggio strategico fra il Tirreno e lo Jonio, è diventato pure un autentico e significativo

tòpos artistico e letterario, a cui hanno guardato fino a tutto il ventesimo secolo con rinnovato interesse non solo scrittori e poeti ma anche pittori.

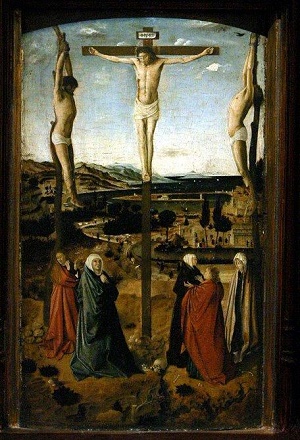

Una veduta di ignoto miniaturista del XVI secolo dall’aspetto fiabescamente medievale della città di Messina raccolta a mezzaluna attorno al caratteristico porto falcato si sposa assai bene con la descrizione che ne fa il geografo arabo Edrisi: un fondamentale punto di attracco per le navi al centro del mediterraneo sulla rotta delle spedizioni via mare dei crociati in Terrasanta. Anche uno dei maggiori pittori del XV secolo, Antonello, nei propri dipinti mostra spesso una mitizzata Messina, sua città natale, come nella

Crocifissione di Sibiu, in cui il paesaggio sullo sfondo è dominato dalla falce del porto e dalle colline della riviera peloritana fin quasi all’estremo lembo del capo del Faro, nel punto più stretto del canale fra Sicilia e Calabria.

Sostando prima a Reggio poi a Messina, il pittore fiammingo Pieter Bruegel il Vecchio immortala l’incursione barbaresca del 1552 in suoi mirabili disegni ripresi poi un’infinità di volte in incisioni successive da altri artisti. In

Paesaggio con la caduta di Icaro, Bruegel invece si ispira al classico racconto di Ovidio nelle

Metamorfosi e l’ideale veduta della città di Messina è perfettamente inserita in una dimensione mitica.

L’iconografia sullo Stretto si arricchisce a partire dal XVII secolo e Abraham Casembrot viene considerato l’iniziatore del genere vedutistico a Messina, un genere che incontrò subito il favore della committenza locale e soprattutto dei collezionisti fiamminghi e olandesi. E molti sono gli artisti, italiani e stranieri, che nei loro quadri rappresentano il canale fra Sicilia e Calabria soffermandosi ora sulla natura o i costumi e le tradizioni marinare ora sulle peculiarità urbane e geografiche del sito.

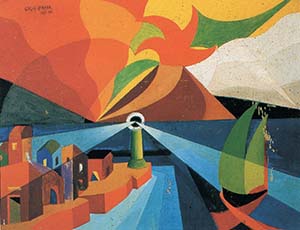

Fra i pittori contemporanei che ritraggono il paesaggio fra Messina e Reggio va ricordato Giulio D’Anna, che, in chiave futurista, con

Fuochi d’artificio sullo Stretto (1929), offre un’immagine singolare del sito trasformato in una fantasmagoria cromatica. Ci sono poi le tele di Renato Guttuso legate ai due cicli della cosiddetta “Scuola di Scilla”, tra il 1949 e il 1950, in cui il pittore siciliano riscopre luce e colori dipingendo paesaggi, pescatori e scene marinare secondo una visione neorealistica. Guttuso rivisita e perpetua con sensibilità moderna i miti dello Stretto in opere di grande suggestione come, ad esempio,

La pesca del pesce spada (1949).

Anche Giuseppe Migneco, uno dei protagonisti dell’importante movimento novecentesco di “Corrente”, sente intensamente il legame con lo Stretto, con la propria terra natale. Nei suoi quadri tra espressionismo e neorealismo Migneco spesso dipinge raccoglitori di granseole, venditori di costardelle, pescatori che rammendano reti con una cifra stilistica inconfondibile. Il blu cobalto del mare dà un tocco di magia a

Notte sullo Stretto (1983), una delle opere di questo artista messinese d’origine ma milanese d’elezione che si può ritenere fra le più emblematiche del repertorio iconografico sul microcosmo ambientale fra Sicilia e Calabria.

Paesaggi dello Stretto, da Antonello a Migneco (sv)

Sullo Stretto il più antico faro d’Italia...

La “Lanterna di San Raineri”, sullo Stretto di Messina, è considerato nel mondo dei naviganti il faro per antonomasia. La necessità di evitare i naufragi in questo tratto di mare, e difendersi dalle incursioni dei pirati, spinsero già i romani a costruire il più antico faro d’Italia.

La penisola di San Raineri, dove le acque sono quasi sempre increspate per effetto delle correnti, era il posto più indicato per segnalazioni nello Stretto. Questo sito, infatti, prima di prendere il nome del leggendario eremita che accendeva fuochi notturni a beneficio dei naviganti, era chiamato “Lingua del Faro”.

La “Lanterna di San Raineri” era adibita a osservatorio per controllare la navigazione nello Stretto e a far lume, di notte, ai natanti, che rischiavano di finire sugli scogli o in mezzo ai vortici.

La cinquecentesca opera di Giovan Angelo da Montorsoli, alta 42 metri, un tempo era detta del “Garofalo” proprio perché nel mare, a qualche decina di metri, si formava un gorgo, che è ancor oggi visibile.

La torre, di pianta quadrata e con basamento a scarpata, presenta alla sommità un corpo ottagonale in cui è sistemata la lanterna. L’accensione del fanale, che oggi avviene automaticamente, per secoli richiese l’intervento del farista. Dall’alto della “Lanterna di San Raineri” si gode una delle più suggestive vedute sullo Stretto di Messina.

Internamente, la torre è divisa in tre grandi ambienti sovrapposti, comunicanti attraverso una scala a chiocciola ricavata nello spessore delle mura.

La Lanterna del Montorsoli è una solida costruzione militare ingentilita dal bugnato a forte rilievo, che avvolge la torre, e da ampie finestre conformate a cannoniera. Il baluardo secentesco attorno alla torre accentuò l’aspetto militare del monumento, che rientrava nel sistema difensivo del porto di Messina.

La penisola di San Raineri, che forma la falce a protezione del porto naturale di Messina, era munita di inespugnabili piazze militari. Al posto del monastero basiliano di San Salvatore, fu costruito un forte, che ancor oggi, con la sua mole, caratterizza il panorama della città.

Montorsoli, lanterna di San Raineri (sv)

D’Arrigo, Guttuso e i miti dello Stretto...

«Da due anni, con alcuni amici, andiamo a passare l'estate in un mitologico paese del fondo della Calabria, Scilla, sull'estrema punta del continente di faccia allo Stretto di Messina. È un mare avventuroso quello di Scilla, che poi imbocca lo Stretto a congiungersi con lo Jonio. Un mare dove arrivano gli strani pesci atlantici attraverso Gibilterra. Vi si pesca pesce d'alto mare come le "spatole", e il pescespada, vi passano a volte branchi di tonni che fanno ribollire le superfici e bastimenti bianchi di turisti e carboniere oscure (...) Benché sia un mare tanto ricco di avventure dà poco al pescatore e la stagione della pesca al pescespada, che è la grande pesca del luogo, basta appena a far vivere i pescatori in un modo meno disumano. (...) Gli stracci della miseria sono più evidenti nell'aria tersa e nella luce abbacinante dello Stretto. Non si può vedere questo paesaggio mitologico senza legarlo al popolo che ci vive insieme».

«I miti se ne vanno in frantumi e resta questo contrasto inesorabile nei volti cupi e rassegnati, ma tuttavia pronti alla ribellione. Questa gente somiglia alla mia, siciliana, dei borghi di mare, il bracciante dell'interno della Sicilia e della Calabria, agli oppressi di tutto il mondo. Scendere in mezzo a loro e vivere qualche tempo i loro problemi è un grande insegnamento per un pittore. Intanto, i "luoghi balneari" non ci interessano più e non possono darci più niente di vivo. Ne è più necessario andare a cercare la purezza degli istinti negli arcipelaghi dei mari del Sud. Qua ci sono gli uomini con le loro lotte; e sono le sole lotte dell'uomo che l'artista esprime più o meno esplicitamente nella sua arte».

Renato Guttuso, Richiamo di Scilla, in "Meridione, n. 1, maggio 1951

«[...] Scilla l’hanno scoperta Guttuso, Mirabella e Mazzullo, tre siciliani di Roma nati nelle provincie di Palermo, Catania e Messina. Guttuso, con un quadro dipinto a Scilla,

Ragazzi che pescano granchi, ha vinto il “Premio La Spezia”. Guttuso ha dipinto moltissimi quadri a Scilla. Li abbiamo visti. Egli ha “raccontato” Scilla operando una stupenda per quanto forse involontaria,

contaminatio di Omero con Verga. (Forse domani gli storici d’arte si dovranno interessare a un “periodo di Scilla” per Renato Guttuso). [...] Questa Scilla ha un mare chiaro e profondo, una spiaggia di pietre vergini sulla quale sembrerebbe possibile trovare conchiglie e relitti di naufragi. Una spiaggia siffatta non poteva non essere dappertutto sulla rotta di Ulisse, lunga e capricciosamente segnata dagli dei. Qui, forse ansiosi di terraferma, si nascosero alcuni compagni dell’Itacense buttatisi a mare incontro al canto delle sirene che aveva bucato la cera, nei loro orecchi, applicata dall’astuto eroe al rischioso passaggio dello Stretto; rimanendogli però negli occhi il fascino sgomentevole dell’ulissismo, di quel pauroso viaggio di

conoscenza. Sgomentevole fascino di cui ancora oggi è un segno nella circoscritta ma disperata avventura quotidiana di questi pescatori: negli occhi scrutatori d'infinito dell’uomo che nell'imbarcazione se ne sta in cima all'albero di vedetta. Non è esagerato dire che per essi la cattura del pesce, tutti i giorni, nelle quattro stagioni, è il loro passaggio delle Colonne d’Ercole, e che per essi

conoscenza è soddisfazione della fame, è possibilità di combattere quel terribile mostro. Guttuso, come dicevo, ha capito tutto questo».

«Nei quadri dipinti a Scilla, questi pescatori sono ulissidi, navigatori d’altomare intorno ad Aci Trezza; il pesce, tonno o pescespada, ha per essi la vaghezza irresistibile e misteriosa della Balena Bianca. Questa Scilla sono ragazzi come secche olive, modelli greci passati attraverso digiuni secolari, ragazzi senza parole e senza sorrisi, con vizze accoranti pupille; sono le donne che aspettano anch'esse, per dieci anni e dieci, il ritorno del loro uomo sempre sul mare; [...] sono uomini che sono Giovanni che, catturato un piccolo delfino, una

fera, appena sulla spiaggia lo spartì fra i ragazzi i quali tuttavia sanno benissimo com'è schifosa e puzzolente la carne di quel pesce, che assale persino dentro le reti, strappate con furia sottile, essendo perciò spauracchio, bestia ingrata,

fera. [...] I delfini, queste fere, non hanno un’anima: che Giovanni, pescatore di Scilla, e loro nemico giurato, gliene abbia favolosamente riconosciuta una, è a suo onore e a sua dignità, come Guttuso ne ha dato atto nella sua pittura».

Stefano D’Arrigo, Delfini e Balena Bianca, in “Il Giornale di Sicilia”, 25 settembre 1949

“Richiamo di Scilla” con “Delfini e Balena Bianca”...

«Da due anni, con alcuni amici, andiamo a passare l'estate in un mitologico paese del fondo della Calabria, Scilla, sull'estrema punta del continente di faccia allo Stretto di Messina. È un mare avventuroso quello di Scilla, che poi imbocca lo Stretto a congiungersi con lo Jonio. Un mare dove arrivano gli strani pesci atlantici attraverso Gibilterra. Vi si pesca pesce d'alto mare come le "spatole", e il pescespada, vi passano a volte branchi di tonni che fanno ribollire le superfici e bastimenti bianchi di turisti e carboniere oscure (...) Benché sia un mare tanto ricco di avventure dà poco al pescatore e la stagione della pesca al pescespada, che è la grande pesca del luogo, basta appena a far vivere i pescatori in un modo meno disumano. (...) Gli stracci della miseria sono più evidenti nell'aria tersa e nella luce abbacinante dello Stretto. Non si può vedere questo paesaggio mitologico senza legarlo al popolo che ci vive insieme».

«I miti se ne vanno in frantumi e resta questo contrasto inesorabile nei volti cupi e rassegnati, ma tuttavia pronti alla ribellione. Questa gente somiglia alla mia, siciliana, dei borghi di mare, il bracciante dell'interno della Sicilia e della Calabria, agli oppressi di tutto il mondo. Scendere in mezzo a loro e vivere qualche tempo i loro problemi è un grande insegnamento per un pittore. Intanto, i "luoghi balneari" non ci interessano più e non possono darci più niente di vivo. Ne è più necessario andare a cercare la purezza degli istinti negli arcipelaghi dei mari del Sud. Qua ci sono gli uomini con le loro lotte; e sono le sole lotte dell'uomo che l'artista esprime più o meno esplicitamente nella sua arte».

Renato Guttuso, Richiamo di Scilla, in "Meridione, n. 1, maggio 1951

SALA 1 - FRANCESCO MAUROLICO

CLICCA SU UNA SALA PER VISITARLA