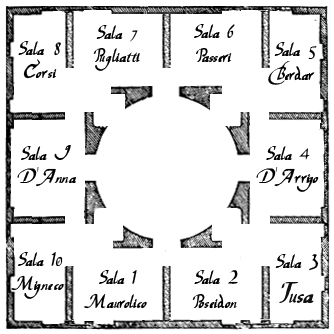

« H O M E / Museo ORION

Mitologia / Sala TUSA

Il mito di Scilla e Cariddi ...

Omero è il primo a trasmettere col suo epico canto un’immagine favolosa di questo sito. Nell’Odissea, la precisa descrizione dell’ambiente dello Stretto indusse lo storico greco Erodoto a pensare che il leggendario cantore conoscesse personalmente il luogo. Quando la nave di Ulisse costeggia l’antro del mostro, i feroci cani di Scilla divorano sei compagni dell’eroe. Nelle acque del periglioso transito, il naufrago Ulisse viene poi inghiottito dalla corrente di Cariddi, ma riesce a salvarsi.

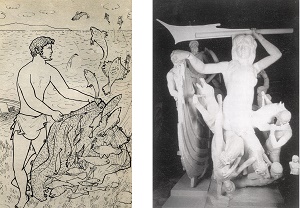

Scilla e Cariddi sono le creature mitologiche più tipiche, quasi epònimi, dello Stretto. In una fontana cinquecentesca del Montorsoli, che si erge in un’ariosa piazza di Messina, i due mostri marini incatenati stanno ai piedi della statua di Nettuno, il dio del mare così chiamato dai latini e noto ai greci col nome di Poseidone. Scilla è rappresentata come una donna dal pisciforme corpo squamato coi mitici cani dalla chioma leonina.

Il nome di Scilla è ancor oggi portato da una suggestiva rupe, all’ingresso dello Stretto sulla sponda continentale. È caratterizzata da due insenature, dove sorgono le borgate di Chianalèa, col porticciolo sempre animato dai pescherecci, e Marina Grande, che vanta un ampio arenile. La pericolosità di Scilla per i naviganti era dovuta, soprattutto, agli scogli su cui spesso finivano le imbarcazioni spinte dai venti e dai marosi.

Cariddi, figlia del dio del mare, secondo la leggenda fu trasformata da Zeus in un voracissimo mostro marino per aver mangiato i buoi sottratti da Ercole al gigante Geriòne. Il mostruoso gorgo s’identifica con i vortici di flusso e riflusso, che si formano a capo Peloro, lungo la costa sabbiosa fra Torre Faro e Punta Sottile. Ma il risucchio più spettacolare avviene nella penisola di San Raineri, la zona falcata del porto di Messina. La marmitta in ebollizione, di cui parla Omero, può raggiungere anche il diametro di cento metri.

I mostri di Scilla e Cariddi

Il mitico fondatore di Zancle...

Orione era un cacciatore di bell’aspetto che per forza e statura superava di molto gli eroi più famosi. Dal padre avrebbe avuto la facoltà di camminare a piede asciutto sui mari. Compì grandi imprese e, come racconta Diodoro Siculo, passando in Sicilia al tempo in cui si edificava la città di Zancle, la futura Messina, decise di dirigerne i lavori.

Secondo la leggenda, Orione avrebbe presieduto alla costruzione del porto falcato e, per proteggere la città dello Stretto dalle mareggiate, formò il Capo Peloro. Fece erigere, inoltre, un tempio dedicato a suo padre, il dio del mare, oggetto di particolare venerazione per la gente del luogo.

Dopo la morte Orione fu posto dal padre degli dei, Zeus, tra le stelle, nella costellazione omonima, la più luminosa dell’Emisfero boreale.

In piazza Duomo a Messina si può ammirare la fontana di Orione realizzata fra il 1547 e il 1551. Secondo la concezione dell’umanista Francesco Maurolico, che ne fu l’ispiratore e al quale si devono i distici latini che vi sono incisi, vuole essere un tributo al mitico fondatore di Messina. La statua di Orione si trova in cima alla fontana, a forma piramidale, con le insegne della città su supporto emisferico retto da quattro puttini.

Su di un basamento poligonale di dodici lati vi sono quattro vasche dentro le quali versano acqua dalle anfore statue maschili adagiate sul fianco. Queste statue rappresentano quattro fiumi: il Nilo, il Tevere, l’Ebro e il Camaro. Quest’ultimo, modesto torrente messinese di fronte ai grandi fiumi, fu glorificato per rendere memorabile la costruzione del primo acquedotto cittadino in cui vennero derivate e convogliate le acque dello stesso Camaro.

Sotto la statua che raffigura il Camaro è scolpita una porta della città con un’immagine femminile rappresentante Messina in atto di invitare il fiume a immettersi. Sotto ogni simulacro fluviale sono apposti distici latini che illustrano i simboli e i bassorilievi scolpiti. Ai lati di ognuno di essi sono due targhe ovali anch’esse istoriate. Otto mostri marini in pietra scura completano la conca marmorea.

Al centro della conca, un dado prismatico reca agli spigoli quattro sirene alate. Altre figure si trovano nei piani sovrastanti. I tritoni-cariatidi fanno da base alla prima tazza, ornata di motivi rinascimentali. Le Najadi, con aggraziato movimento di danza, reggono la seconda tazza.

Al vertice della fontana spicca Orione col cane Sirio. Il mitico gigante ha la mano destra aperta in segno di saluto e la sinistra appoggiata allo scudo, nel quale campeggia lo stemma di Messina. A causa del terremoto del 1908 la fontana subì gravi danni e tutta la parte superiore andò in frantumi. Pazienti lavori di restauro hanno permesso di restituirla all’antico splendore.

La fontana di Orione a Messina (sv)

Glauco, un nume marino nello Stretto...

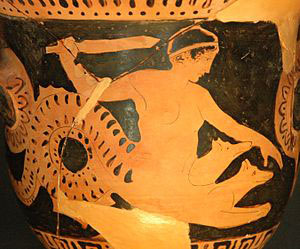

Glauco di Antedone in Beozia era un famoso palombaro, forse figlio di Poseidone. Un giorno sparì tra i flutti del mare e da allora, grazie anche a un’erba miracolosa, acquistò virtù profetiche e si trasformò in una specie di centauro acquatico con la parte anteriore del corpo a coda di pesce. Si credeva che Glauco, divenuto immortale, visitasse tutti i mari per accompagnare, avvertendo e vaticinando, i marinai.

Dalla Grecia il suo culto si sarebbe irradiato nel resto del Mediterraneo. E che il mito di Glauco, o almeno una sua derivazione, si possa inglobare, a buon diritto, tra quelli dello Stretto, è dimostrato dalla storia d’amore con Scilla, narrata dal poeta latino Ovidio nelle “Metamorfosi”. Una storia infelice, che culmina con la metamorfosi della ninfa nel mostro a guardia dei due mari. La causa di ciò fu un sortilegio di Circe che, respinta dal nume marino, si volle così vendicare della rivale. La maga allora decise di vendicarsi e mescolò erbe magiche all’acqua della fontana dove Scilla era solita bagnarsi. La ninfa, per effetto di quel maleficio, si trasformò subito in essere mostruoso.

Secondo altre versioni del mito, fu invece Glauco che, respinto dalla ninfa, ne richiese la metamorfosi in mostro marino. Si diceva pure, ad esempio, che Scilla, innamorata di Glauco, avesse respinto perfino Poseidone, che la tramutò in mostro per punizione. Quando Glauco apprese la triste fine di Scilla non riuscì più a darsi pace e prese a vagare nelle acque dello Stretto per restare vicino all’antro del mostro. Fu così che divenne un nume marino, assumendo l’aspetto di un tritone. La leggenda vuole che ancor oggi, quando infuria la tempesta, Glauco sollevi il capo al di sopra delle onde per placare il mare come a ricordo dei tempi lontani in cui Scilla era una giovane ninfa.

Sullo sfortunato amore di Glauco e Scilla, il drammaturgo Ercole Luigi Morselli ha scritto una tragedia in tre atti, rappresentata la prima volta a Roma nel 1919, che è una libera rielaborazione e interpretazione del mito antico.

L’amore infelice di Glauco e Scilla

Il nume marino Glauco s’invaghisce della ninfa Scilla che vive sul mare dello Stretto di Messina. Ma una maga gelosa trasforma in mostro la fanciulla. La rupe di Scilla ancor oggi porta il suo nome. A raccontare questo sfortunato amore è il poeta latino Ovidio nel suo poema epico “Metamorfosi” (2-8 d.C.?).

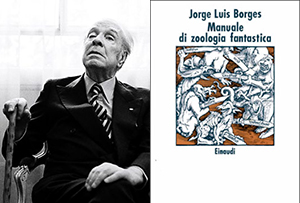

Il mito di Glauco narrato da Borges...

Jorge Luis Borges

Da “Manuale di zoologia fantastica” (1937)

Scilla e Cariddi nell’Eneide di Virgilio...

Virgilio, “Scilla e Cariddi”, terzo libro dell’Eneide.

SALA 4 - STEFANO D'ARRIGO

CLICCA SU UNA SALA PER VISITARLA