« H O M E / Museo ORION

Scienze naturali / Sala BERDAR

Fondali pieni di sorprese nello Stretto ...

Le scogliere sottomarine schiudono paesaggi quasi irreali e favoriscono incontri anche con fantasmagorici organismi come gli astroides e le gorgonie. Estese praterie di Posidonia sul fondo sabbioso dello Stretto si alternano ad alghe di ogni tipo e colore.

Pinne nobilis, anemoni, spugne, granchi, meduse, cernie e stelle marine popolano il microcosmo subacqueo dello Stretto. È un mondo incantato, arcaica dimora di divinità nettùnie, secondo la mitologia classica, poi diventato rifugio di mostri e sirene, per la tradizione marinara.

Nello Stretto vive in un castello nel fondo del mare la Fata Morgana, a cui è collegato l’omonimo fenomeno ottico. E qui si trova il “selvaggio fico” di omerica memoria, traslitterazione della parola greca fukos, che significa alga. Esisteva davvero, già ai tempi di Ulisse, un’alga gigante di superficie, ormai rara nello Stretto. Gli antichi navigatori ellenici pensavano che l’enorme massa verde fosse l’abituale cibo dei mostri Scilla e Cariddi. Le grandi laminarie, che talvolta superano i quindici metri di lunghezza, potevano anche essere scambiati per i fluenti capelli delle sirene.

I fondali dello Stretto nascondono, inoltre, tesori che l’archeologia subacquea è riuscita solo in minima parte a scoprire. Relitti di navi, cocci di anfore e diversi altri reperti di varie epoche sono entrati a far parte ormai dell’ambiente sottomarino, spesso fungendo da comodo riparo per i pesci.

Il cosiddetto “Filosofo di Porticello”, uno dei più antichi ritratti fisionomici greci, costituisce il ritrovamento più sensazionale nelle acque dello Stretto. L’opera bronzea fu rinvenuta nel 1969, fra i resti di una nave greca, nel mare calabrese antistante la spiaggia di Porticello, vicino a Villa San Giovanni. L’intenso volto di vecchio è una delle maggiori attrattive del Museo della Magna Grecia a Reggio Calabria, insieme con i due famosi Bronzi di Riace.

Queste superbe statue di guerrieri, rinvenute nei bassi fondali sabbiosi della costa ionica calabrese, fuori dallo Stretto, sono indiscussi capolavori dell’arte greca del quinto secolo a.C., attribuibili a Fidia o forse opera dello scultore Pitagora di Reggio.

Il microcosmo sottomarino dello Stretto

Fauna batifila, il paradiso degli zoologi...

Le correnti trascinano pesci, cefalòpodi e crostacei abissali dai fondali dello Jonio alla superficie del mare dello Stretto. Inoltre, le correnti favoriscono le notturne migrazioni ascensionali di parecchi organismi batìfili di acque profonde in cerca di preda.

Dopo una “sciroccata”, sulla spiaggia di Capo Peloro, non è raro imbattersi in naturalisti alla ricerca di pesci abissali lungo la linea del bagnasciuga. La raccolta va fatta nelle prime ore del mattino. Il calore del sole rovina infatti gli esemplari spiaggiati, le cui fragilissime strutture organiche contengono fino al 98% d’acqua.

Anche se il fenomeno dello spiaggiamento pare fosse sconosciuto a eruditi e cronisti dell’età classica, i pesci abissali hanno contribuito ad alimentare il mito del mare legato a Scilla e Cariddi, per via dell’aspetto spesso mostruoso e degli insoliti organi bioluminescenti che risplendono nell’oscurità.

L’Ascia d’argento, ad esempio, è un pesce abissale che, se notevolmente ingrandito, assume, anche per i suoi occhi telescopici, un aspetto spettrale. Somiglia molto ai diabolici mascheroni in ceramica o terracotta che, secondo antiche credenze, possiedono la funzione di tenere lontani, per esorcismo, gli spiriti maligni. La fantasia popolare è capace di trasformare perfino minute e innocue creature marine, come i pesci abissali, in temibili mostri giganteschi.

Spiaggiamento dei pesci abissali

Paleontologia, quando il canale non esisteva ...

I resti fossili di grandi mammiferi continentali del Pleistocene nell’area dello Stretto sono da collegare alle variazioni paleografiche che hanno interessato Sicilia e Italia peninsulare.

Il ritrovamento di questi fossili in depositi sedimentari delle due sponde dello Stretto di Messina, sta a testimoniare che durante una o più fasi del Quaternario, vale a dire in un ampio arco temporale che va da due milioni a diecimila anni fa, l’isola e il continente dovettero essere collegati da terre emerse. Il Quaternario rappresenta il più recente intervallo della storia geologica della Terra; il suo inizio risale a circa due milioni di anni fa. Esso comprende un intervallo più antico denominato Pleistocene e uno più recente denominato Olocene. Quest’ultimo ebbe inizio intorno a diecimila anni fa e comprende l’Attuale.

Durante il Pleistocene l’Europa occidentale è stata popolata da grandi mammiferi che, provenendo da oriente, in ondate successive si sono diffusi in tutti i territori continentali e, in seguito, si sono estinti. L’ondata più recente arrivò circa settecentomila anni fa e comprendeva, oltre ad alcune specie ormai scomparse, i diretti antenati dei grandi mammiferi come elefanti, ippopotami, rinoceronti, leoni, bisonti, attualmente limitati al continente africano e all’Asia. Le faune di quest’ultima ondata hanno raggiunto anche molte isole del Mediterraneo e, qui giunte, sono andate incontro a diverse modificazioni dando origine a delle forme di taglia ridotta.

Molti reperti fossili di animali preistorici sono stati trovati nell’area dello Stretto a San Francesco di Archi (Reggio Calabria) e nelle ghiaie estese a nord di Messina.

Animali preistorici nell’area dello Stretto

Mineralogia, una raccolta di pietre “preziose”...

Minerali e miniere dei Monti Peloritani

SALA 6 - MARCELLO PASSERI

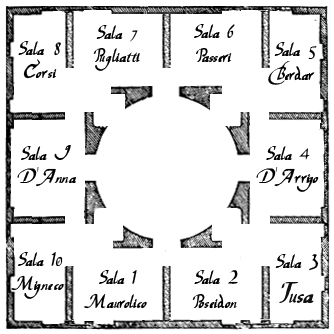

CLICCA SU UNA SALA PER VISITARLA