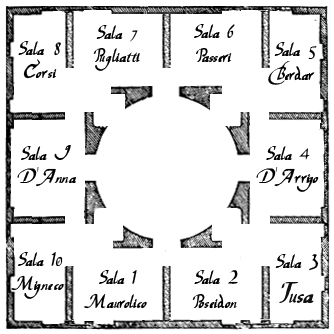

« H O M E / Museo ORION

Etnoantropologia / Sala D'Anna

Una battuta di pesca antica più di duemila anni ...

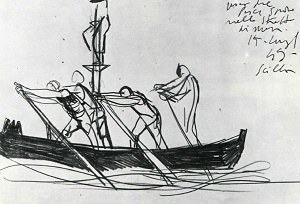

Per più di duemila anni la caccia al pesce spada nello Stretto di Messina si è praticata così come viene descritta nel secondo secolo a.C. dallo storico greco Polibio.

«Su ogni barca un uomo è ai remi, l’altro armato di un arpione sta a prora. L’osservatore annunzia l’arrivo del pesce che fa emergere un terzo del suo corpo dalla superficie del mare. Quando la barca gli è vicina, il lanciatore lo colpisce. Il pesce arpionato cerca di svincolarsi nel tentativo di fuggire, fintantoché ne ha la forza. Ferito a morte, il pesce viene trascinato verso terra e caricato poi sulla barca».

La caccia al pesce spada è rimasta invariata, anche nel gergo dei marinai che usavano misteriose parole greche, sino alla seconda metà del ventesimo secolo. Questo tipo di pesca era già noto ai tempi di Omero. Nell’Odissea si parla delle “grandi belve” marine attorno alla rupe di Scilla. Le sue origini, perciò, si perdono nel mito.

La caccia al pesce spada nel mito

Sacralità ed esorcizzazione della paura...

Nel mondo antico i fenomeni naturali, a cui la scienza ha via via dato una spiegazione, secondo la definizione dello storico delle religioni Mircea Eliade, erano considerati “ierofanie”. I fenomeni naturali venivano caricati di sacralità, assumendo valore esemplare e universale. In quanto tali, essi finivano per diventare oggetto di culto. Il nuovo e lo strano, deformità e portento, erano causa di paura. Le sorprendenti presenze costituivano, infatti, il segno di una “forza” che, per quanto venerabile, poteva essere pericolosa.

Scilla e Cariddi rappresentavano il “passaggio pericoloso” per antonomasia. Il transito attraverso gli Stretti ha sempre costituito un grave rischio per i naviganti, alimentando l’immaginario mitologico. Lo Stretto schiude una via d’uscita, che non si guadagna però agevolmente, perché bisogna eludere o sopprimere terribili mostri. L’ansiosa ricerca di un passaggio ai confini del mondo conosciuto si esprimeva in fabulosi racconti. Prima di Ulisse, questo rito iniziatico era toccato a Giasòne e agli Argonauti. Navigando nel Mediterraneo alla ricerca del Vello d’oro, gli Argonauti varcarono le Rupe erranti e lo Stretto di Scilla e Cariddi. La tradizione vuole che anche Ercole, il mitico eroe figlio di Zeus, fece passare le sue mandrie da una sponda all’altra dello Stretto. E lo attraversò pure Ercole, appigliato al corno di un toro.

Le temerarie imprese degli eroi equivalevano alle difficoltà incontrate dai primi pionieri nell’esplorazione dei mari. Per i naviganti, agli albori della civiltà, lo Stretto di Messina rappresentava le prime “Colonne d’Ercole”. Posto al centro del Mediterraneo, era un passaggio quasi obbligato verso Occidente. Gli audaci viaggi marittimi, al di là dello Stretto, accesero la fantasia dei greci, rimanendo a lungo impressi nella loro memoria.

Magia e superstizioni marinare

Il codice gergale marinaresco di “Piscibonu”...

Nello Stretto di Messina, civiltà e miti, nel corso dei secoli, si sono incontrati, stabilendo, tra la natura e l’uomo, una complicità di simboli e parole, di gesti e riti arcani. Fra la gente di mare, abituata ancora a economia e tecnologia arcaiche, si conserva il più remoto ricordo dell’avventura acquatica dell’uomo. Segni e tracce di questa cosmogonìa sono stati per secoli presenti nella vita quotidiana dei marinai.

Tuttora i pescatori si tramandano di padre in figlio le cognizioni di alieutica, vale a dire dell’arte della pesca, e proverbiali termini meteorologici per le previsioni del tempo.

L’arrivo del vento di scirocco, ad esempio, è preannunziato dalla formazione in cielo di nubi a striature sottili, lunghissime e lievemente ondulate, che i pescatori chiamano in dialetto “capiddi da mavara”, capelli della strega.

Anche il fumo dell’Etna è un segno premonitore della “sciroccata” quando fa il cosiddetto “ponte”, formando cioè, a Sud dello Stretto, una linea orizzontale che idealmente congiunge il più alto vulcano d’Europa con la costa calabra.

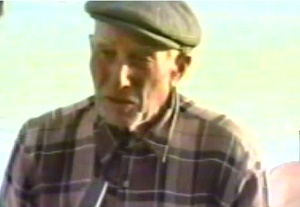

Il filmato I pescatori e le previsioni del tempo nella tradizione marinara mostra le ultime immagini di un pescatore novantenne di Torre Faro, a Capo Peloro. Il suo nome era Francesco Longo, ma gli abitanti del villaggio lo chiamavano “Piscibonu”. Era il geloso custode di quel codice gergale marinaresco che ormai va inesorabilmente perdendosi pure sullo Stretto. Dal nonno e dal padre, “Piscibonu” aveva appreso tutti i segreti della vita di mare. Ora, anche lui, il vecchio pescatore del Faro, è entrato nella leggenda.

I pescatori e le previsioni del tempo

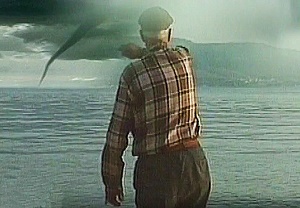

La formula magica per tagliare la tromba marina...

La tromba marina è uno spettacolare turbine di vento che provoca danni ai natanti e lungo i litorali. D’improvviso avanza minaccioso sul mare, per poi sparire misteriosamente nel giro di pochi minuti.

Un fenomeno del genere spaventava i naviganti, che vedevano nella tromba marina un mostro furioso, associato alla figura del drago. Nello Stretto, il turbine di vento è volgarmente detto “cudarrattu”, coda di topo, per la sua forma e il colore grigio scuro.

I pescatori, ma più spesso le loro donne, recitando una formula pronunciata in chiesa nella sola notte di Natale, erano investiti di un magico potere. Sulla spiaggia o in mare, l’improvvisato stregone incrociava un coltello nell’aria, tagliando la tromba marina, che, come per incanto, se ne andava in pezzi.

Al Museo di Palmi si conservano coltelli dalla lunga lama e col manico d’osso bianco per il taglio della tromba marina. Per la marineria locale, erano oggetti di culto le noci a tre gherigli, che servivano a placare le tempeste. Ma anche il corno di bue, da tenere in barca per scaramanzia, e gli inquietanti o grotteschi feticci per scacciare il maligno e la sventura.

I pescatori dello Stretto, tuttavia, osservano ancora scrupolosamente certi rituali propiziatori.

Funzione apotropaica hanno, ad esempio, le fauci smisurate di pescecane o di verdesca, irte di potenti e affilatissimi denti, da appendere in barca o all’ingresso di casa. Questi trofei di pesca sono testimonianze di vita vissuta nel mare.

L’etnoiatrìa studia la medicina popolare, che si avvale talvolta di rimedi assai curiosi. Secondo i pescatori di Tropea, chi ha oltrepassato anche per una sola volta lo Stretto di Messina, può guarire le infezioni superficiali della pelle con la propria saliva.

Un tempo, i “cocciulari” messinesi, coltivatori di mìtili nei laghi di Ganzirri e Faro, nei mercati calabresi dell’area dello Stretto, vendevano la ciprèa. Era una conchiglia marina molto richiesta come amuleto, che si metteva al collo dei bambini per preservarli dal malocchio.

Oggetti apotropaici al Museo di Palmi

SALA 10 - GIUSEPPE MIGNECO

CLICCA SU UNA SALA PER VISITARLA